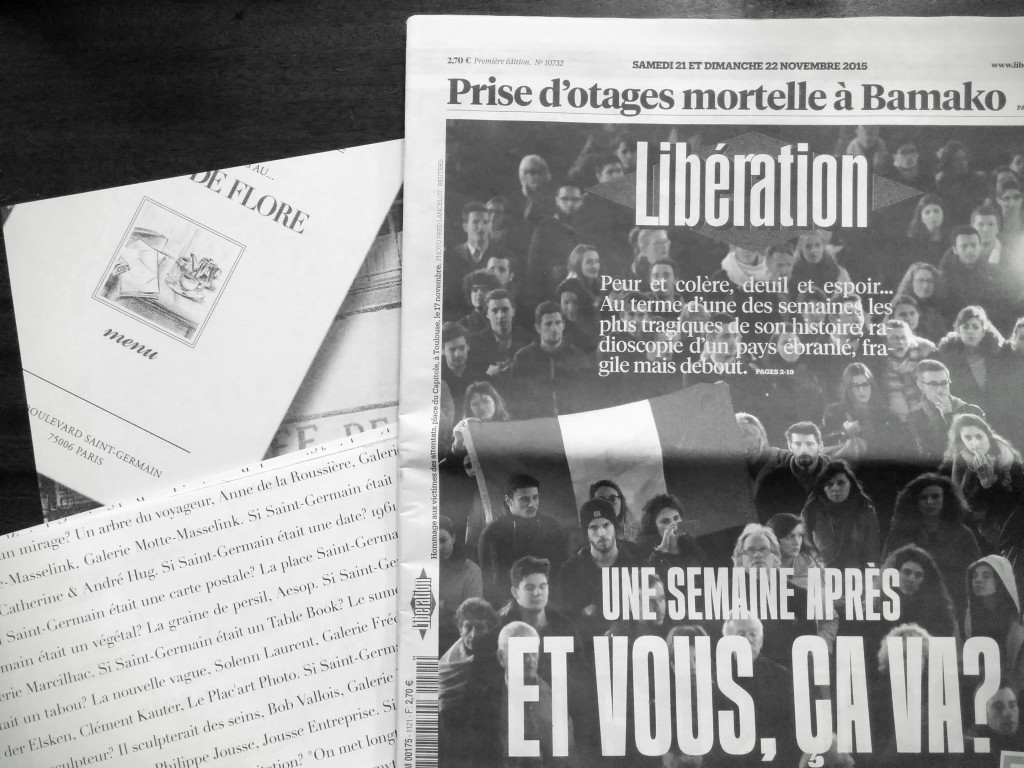

J’atterris à Paris le 20 novembre 2015, une semaine exactement après les horribles attentats qui ont secoué les Français(es) et le monde entier. Dès mon arrivée à l’aéroport, une première surprise m’attendait: aucune question aux douanes. Ni même un bonjour par ailleurs. Je m’attendais à quelques formalités, mais rien. Est-ce qu’on m’aurait par ailleurs réservé le même accueil si je présentais un passeport syrien plutôt qu’un passeport canadien? C’est la question à laquelle je réfléchis en quittant l’aéroport.

À peine arrivé dans l’autobus qui nous emmène de l’aéroport jusqu’au coeur de la ville, je ne peux m’empêcher de tendre l’oreille pour savoir ce que les Parisien(ne)s se disent. Le sujet est dans tous les esprits, les questions sur toutes les lèvres: les attentats ont complètement transformé la capitale. Plus que d’écouter les conversations, j’ai envie de m’inviter à la première discussion que j’entends. Mais je m’abstiens, je reste observateur.

Je ne pourrai par contre rester observateur plus longtemps: j’attire le regard avec ces deux valises que je traîne dans la ville, valises maintenant devenues suspectes.

Pour mon premier petit-déjeuner, je me fais plaisir en me rendant au Café de Flore dans Saint-Germain-des-Prés. Je traîne avec moi mes deux valises puisque je suis en route pour Bordeaux où je présenterai une importante exposition de Syrian Eyes of the World dans le cadre du Festival International du Film d’Histoire de Pessac.

Considérant l’état d’urgence dans le pays, je préfère demander aux serveurs s’ils sont confortables avec le fait d’entrer dans le café avec mes valises. On m’indique qu’il n’y aucun problème et je m’installe alors dans un coin du café. Je commence à lire le journal, mais je suis plutôt en train d’écouter la conversation de la table à mes côtés: «Printemps arabe. Tunisie. Échecs. Catastrophes. Tragédies.» J’aurais bien aimé aller m’asseoir avec ce couple sexagénaire. Écouter, parler, discuter, réfléchir, débattre, analyser. Nous ne trouverions certainement pas de réponses, mais nous en comprendrions sûrement un peu plus.

Moins de cinq minutes plus tard, à moins de cinq mètres de moi, j’aperçois mon serveur discrètement discuter avec un client, très clairement à propos de moi. Pas besoin d’entendre leur conversation pour comprendre que le client n’est pas à l’aise par ma présence.

Le serveur vient m’expliquer que le client n’est pas à l’aise avec les valises et me demande s’il peut les déposer ailleurs. Je réponds qu’il n’y a aucun souci et qu’il pouvait même les ouvrir pour se rassurer. Les valises déplacées, mon premier instinct est alors d’inviter l’homme qui a eu peur et de régler son addition pour le petit-déjeuner.

– Monsieur vous invite.

– Oh, ce n’est pas nécessaire.

– Si, il insiste.

L’homme en question vient alors à ma rencontre pour s’excuser et me rappeler la situation tendue actuelle. Je lui réponds que je comprends l’état des choses et lui rappelle que nous sommes dans un endroit mythique quant à la question de la liberté, et que pour moi, si nous avions peur de l’autre, nous ne serions pas libres. En l’invitant, j’espérais donc créer le dialogue et désamorcer les tensions, ce qui a effectivement eu lieu.

Je lui explique que je suis justement en France pour présenter une exposition qui invite au dialogue tout en présentant un autre visage de la Syrie. Je lui indique du coup que beaucoup de Syrien(ne)s sont les premiers solidaires de ce qui s’est passé en France, nous-mêmes étant victimes d’une horrible violence depuis presque cinq ans maintenant. Il compatit de la situation et nous nous mettons d’accord sur le fait que la situation ne pourra être qualifiée avec des mots.

L’homme dans la quarantaine me remercie à nouveau et retourne à sa table. À l’issue de cette expérience, je suis malgré tout satisfait de savoir qu’un petit geste de courtoisie aura réussi à apaiser les tensions et détendre l’atmosphère.

J’ai posé ce geste pour que les autres n’aient pas peur de moi.

J’ai posé ce geste pour ne pas avoir peur de moi-même.